プラネ製作記 「アストロライナーの誕生」

Chapter1「ピンホール式からレンズ式へ」

プロローグ 1号機と2号機、そして3号機へ

1985年 1号機

中学3年生。高校受験を終えた私は、受験でずっとおあずけになっていたプラネタリウム製作を始めた。それまでずっと作りたかった本格的なプラネタリウム。コントローラーで電動コントロールでき、太陽や惑星の投影機を備え、朝焼けや夕焼けもきれいに再現してくれるプラネタリウムを作ろう。これまで作ってきた紙工作とは違う、マシンを作る。いままで溜まっていたエネルギーを爆発させるごとく、設計に夢中になった。完成想像図を何枚も書いては完成を夢見た。星図をもとに、卒業間際の中学校で、休み時間に原図に星をプロットしていたことを思い出す。そして高校に進学した。

進学した日大二高では、天文部という部はなかったが、物理部の中に天文班があった。すぐさま入部した。いままで天文に関連する部活に入ったことがなかった私はとても心躍った。今進めているプラネタリウムのことを先輩に話した。奇妙な顔をされたが、文化祭に向けてやってみろということになった。こうして、物理部の中でのプラネタリウム製作が始まった。

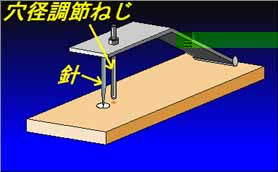

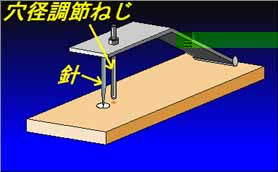

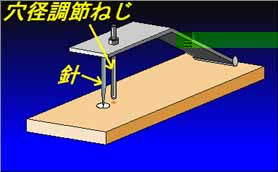

1号機の星の穴あけに使った手製の穴あけ器

千枚通しで、ラシャ紙に任意の径の穴をあける

|

1号機は、はじめて機械らしい素材と方法で作ったプラネタリウムだった。工業用の軸受けやモーター、歯車を使った。構造部分の大半は木材だったが、作り方は、中学以前に比べるとはるかに近代的だった。電気回路も専用のものを作り、ときに周りに教わりながら、100Vの交流から変圧器で各部に電力を供給できるようにして、可変抵抗で電球の明る

さをコントロールした。アルミケースで作ったコンソールから、すべての機能をコントロールできるようにした。恒星投影機は、木造の骨格に黒ラシャ紙を貼ったものだった。ピンホール式だったが、なるだけ像の質を高め、6等星まで投影することにした。ラシャ紙に、自作の穴開け器で型紙と重ねて星の穴をあけた。その数六千個あまり。星のプロットから穴開けまですべて手作業だった。こうして1号機は、高校1年の文化祭で完成、はじめて公開された。BGMを流し、初めて自分で星空の解説をした。お客さんに好評だった。集まったOBに誉めてもらった。

文化祭が終わってから、1号機の問題点を改良したいと思うようになった。欠点はいろいろあった。メカの作りが悪かった。それに、紙に針であなをあけた投影機は、穴がつぶれたりして正確さがいまひとつだった。投影機とコントローラーが配線でつながっていて分離できず、運ぶのに苦労した。改良を考えていたが、それは次第に多岐にわたるようになった。そしてそれはいつしか、新型の2号機計画へと変貌していった。

1986年 2号機

2号機の製作では、恒星球の素材の改良で頭を悩ませた。紙に代わる素材はなにがよいか。プラスチック板が有力候補だったが、多少の厚みがあるので、光が斜めに入ると小さい星がケラれて消えてしまうおそれがあった。薄くて遮光性がある素材を探し求めた。いまひとつ決定的なものはなかった。

穴をあけることにこだわらず、たとえば写真フィルムのようなものに焼き付ける方法はどうだろうと考えるようになった。しかし、知っている写真フィルムでは、明るいところでも完全に透明にならず、暗い部分でも完全な黒にならない。ようするにコントラストが低い。これではあまりよくないだろう。実際にふつうの撮影用フィルムでテストしてみたが、想像していた通り、あまり芳しくなかった。

ふつうの写真フィルムはだめだったが、その目的に適したフィルムがあるのではないか?私は富士フィルムに電話して相談した。電話に出た人はとても親切だった。事情を話すと、リスフィルムというものがあると教えてくれた。そして、カメラの量販店で売っていると教えてくれた。すぐ買いにゆき、リスフィルムを購入した。キャビネサイズ100枚入りで六千円ほどした。高校生にとってはかなり高価な買い物だったが、これがうまくいけば、画期的なプラネタリウムが作れるはずだった。自宅で早速実験してみた。それはすばらしいものだった!感光していない部分は透明そのもので、感光した部分は、明るい電球を透かしてもフィラメントすら見えなかった。これを恒星投影機に使うことにした。

恒星球作りは、針で穴をあける作業から、透明フィルムに製図ペンで星をプロットする作業に変わった。星の数も増え、1万6千個になった。膨大な数の星を星図から拾い出して、ひたすらプロットしてゆく作業が、真夏の暑い部室で続いた。

そして1号機の翌年、1996年の9月。プラネタリウム2号機は文化祭で公開された。

1986年9月,日大二高物理部で完成した2号機。直径50センチの

フィルム式恒星球による2球式で、3メートルドームに投影していた。

この写真は月刊スカイウオッチャー誌に紹介されたときのもの。中央

が当時高校2年生の私。向かってすぐ右下は、3号機でも協力者とな

る内野君(当時高校1年生)

(写真提供:SKYWATCHER/立風書房)

|

1987年 3号機へ

高校2年で製作したプラネタリウム2号機は、恒星球にフィルムを使うなど、いろいろ画期的な面もあったが、規模は1号機と変わらなかった。ドーム直径3メートルは、あまりに小さすぎた。観客は投影機を囲むように一列ならぶともう席がいっぱいで、10席がやっとだった。その中で投影機は大きくかさばり、視界を圧迫していた。惑星や月の投影機(できれば電動で)をはじめ、補助投影機を充実させたいと思っていたが、そんなものをつけるスペースはどこにもなかった。星像はこの規模のピンホール式としては最高レベルだったが、その星像への追求が、同時に投影機のサイズを肥大させ、拡張を不可能にしていた。私はしだいに2号機に限界を感じるようになった。

高校3年も半ばにさしかかる頃から、私は2号機に続く新型機、3号機を夢見るようになった。そのねらいは、第一にドームを大きくすること。客席を2列以上並べ、投影機に十分なスペースを確保するためには、少なくとも直径5メートルはほしい。星像の質は、今の水準を落とさず、あるいは上回るものにする。3号機の構想は、最初そんな形で始まった。

ハロゲン球による新型ピンホール式

2号機には、五藤光学のEX電球というプラネタリウム専用電球を使っていた。4Wのふつうの白熱電球で、見た目は大きめの豆電球だ。プラネタリウム用として確かにすぐれているが、所詮は白熱電球だ。どう逆立ちしても輝度には限界がある。ピンホール式の命は光源の輝度にあるから、白熱電球ではどうあがいても大きな性能向上は狙えないと思われた。そこで目をつけたのがハロゲンランプだった。大きさはまちまちだが、一番小さいもので20ワットくらいのものがある。フィラメントはEX電球と同じサイズだが、光量は少なくとも5倍以上、明るさの差は歴然としている。平方根で計算しても、5メートルドームには楽々投影できるだけの光量がある。とても魅力あるものに思えた。

20ワットハロゲンランプを使った新型ピンホール式の構想が、少しずつ具体化しはじめた。

2球式。恒星球の直径は70センチ。

投影ドーム径は5メートル(収容人数=20〜30名)

ただし、ハロゲンランプにはひとつ大きな問題があった。

それは、頭部方向に光が均等にゆかないことだった。これはチップと呼ばれるくびれがあるためで、ふつうのソーダガラスで製作される白熱電球と違い、ハロゲンランプは融点の高い石英ガラスで作られていて、そのために製造上どうしても避けられないものという。実際に投影実験してみたが、かなりひどいもので実用にならない。とにかく、この問題を解決しなければならなかった。

ただし、ハロゲンランプにはひとつ大きな問題があった。

それは、頭部方向に光が均等にゆかないことだった。これはチップと呼ばれるくびれがあるためで、ふつうのソーダガラスで製作される白熱電球と違い、ハロゲンランプは融点の高い石英ガラスで作られていて、そのために製造上どうしても避けられないものという。実際に投影実験してみたが、かなりひどいもので実用にならない。とにかく、この問題を解決しなければならなかった。

分割ピンホール式

そこで考え出されたのが、分割ピンホール式だった。南北それぞれの恒星球は、おたがい1つづつ持つのがふつうだが、これを複数個にして、一つの恒星球の中で分割して投影する方式だ。半球形の恒星球に、ちょうど「みかん」の房のような間仕切りを何枚か入れる。それぞれのブロックに光源をひとつづつ入れ、投影するわけだ。ブロックごとに、チップが投影エリア外になるように配置すれば、チップの問題は解決される。これが分割ピンホール式だった。そしてこれには副次的なメリットもあった。恒星球上の分割境界線付近には、星像に関与しないデッドゾーンが生じる。このゾーンには障害物があっても星空に影が出ない。したがって、この部分に補助投影機を埋め込めるスペースができるのだ。

ただしこれにも問題はあった。間仕切りを置き、かつ光源を中心付近に置くと、間仕切りと光源がかなり接近する。間仕切りを黒く塗装したとしても、散乱光によるゴーストが星像を悪化させるのではないかという心配があった。間仕切りと光源を離せばゴーストの心配は少なくなるが、そのぶん恒星球のサイズが大きくなってしまう。実験はしなかった、結果はかなりよく想像できた。分割ピンホール式にするとしても、さまざまなメリットデメリットのトレードオフをどこにおくか、難しい問題が残った。

レンズ式への模索

そんな中で、小学生の頃から思い描いていたレンズ式への夢が、時々よみがえるようになった。けれど、レンズ式はとても難しくて、願望はあってもなかなか現実的には考えられなかった。そのため、最初の頃は依然ピンホール式がメインだった。分割ピンホール式の設計を早くも始めようとしていた時期だ。けれども、大形プラネタリウムの星像を思い出すにつけ、レンズ式のシャープな星像への憧れは増すばかりだった。ピンホール式をいかに改良したところで、レンズ式に遠く及ばないことは、子供の頃から知っていた。

そのうち、なんとかレンズ式ができないか、考えるようになった。引伸機を映写機代わりにして、アルミ箔で作った即席原板を壁に映してみた。目の覚めるようなシャープな星空が現れた。こんな星像を、ドーム全面に投影できたら最高だろうなと、ため息をつくばかりだった。

コラム レンズ式プラネタリウムのしくみ

ここで、レンズ式プラネタリウムの簡単なしくみをピンホール式と比較して説明しておこう。ピンホール式(図左)の構造は単純だ。薄くて光を通さない材質で球をつくる。この表面には星に相当する穴(ピンホール)をあけておく。その中心に光源を入れれば、ピンホールを通った光がドームに映り、星となって現れるわけだ。このとき、光源はできるだけ小さくて明るいものでなければならない。ピンホール式の性能は、その大半が光源によって決まってしまう。

ここで、レンズ式プラネタリウムの簡単なしくみをピンホール式と比較して説明しておこう。ピンホール式(図左)の構造は単純だ。薄くて光を通さない材質で球をつくる。この表面には星に相当する穴(ピンホール)をあけておく。その中心に光源を入れれば、ピンホールを通った光がドームに映り、星となって現れるわけだ。このとき、光源はできるだけ小さくて明るいものでなければならない。ピンホール式の性能は、その大半が光源によって決まってしまう。

一方レンズ式(右)は、薄い平面の恒星原板を通した光を、レンズによって拡大投影するしくみになっている。その点では、スライド映写機や映画と変わらない。ただし、全天にくまなく投影するために、レンズと原板のセット(投影ユニット)をたくさん使い、それぞれにあらかじめ担当区域を割り当てて分割投影している。”つぎはぎ”投影といえるが、原板はあらかじめ投影のあらゆる視差を補正してつくられ、星空上でぴったりとつながるので境界線は見た目にまったくわからない。

レンズ式のプラネタリウム投影機を見ると、たくさんのレンズがついているのはそのためだ。良質なレンズを使うことで、ピンホール式とは比較にならないリアルな星空を再現することができるのだ。その映像の解像度はすばらしく、肉眼の解像度に迫ろうとしている。現在最高のクオリティをもつバーチャルリアリティシステムなのである。

試しに、手持ちの引伸機のレンズで画角が足りるか計算してみた。レンズ式では、全天を32分割する方法が主流だ。32面体の各綾の角度を計算し、それぞれの面が中心とつくる角度を計算した。5角形と6角形の2種類の面があるが、少なくとも50度以上の画角が必要そうだという結果だった。しかし、引伸機のレンズでは、画角が足りないこともわかった。やはり、難しかった。

そんな頃、日大生産工学部の機械工学科へ進学した。推薦入学のため大学の受験戦争を経験しなかったことがよかったか悪かったか別として、プラネタリウム製作に没頭できた面では幸いだった。

それでもレンズ式をあきらめきれなかった私は、レンズ式の可否をまず第一に決める投影レンズに関して調べまくっていた。使うとなれば32個必要だから、値段はとても気になる。カメラレンズはやすい物でも2万円はするから、無理そうだ。いろいろ考えたが、やはり引伸機用のレンズが一番見込みありそうだった。

さまざまなメーカーのカタログを調べてゆくうちに、ひとつの製品が目にとまった。あるメーカーの小型引伸機だ。このどこに目がいったかというと、焦点距離が40ミリのレンズを使っていることだった。ふつうの引伸機は35ミリ判では50ミリレンズを使う。しかしこの機種だけは、小型化のため40ミリレンズを使っているらしい。そして、同じフィルムサイズで焦点距離が小さいということは、その分広角であることを意味する。しかも、普及価格帯の機種なので、ほかのものより値段が安かった。今まで気づかなかったのは、このレンズはこの小型引伸機専用のため、ふつうの引伸レンズのカタログには掲載されていなかったせいだ。

手持ちの引伸機用の50ミリレンズでは画角が足りなかったが、この40ミリレンズではOKかもしれない。35ミリ判の対角で計算すると、計算上はなんとかぎりぎりで画角が足りそうだった。にわかに期待が出てきた。

サンプルを一個入手することにした。しかし、暗室器材を扱っている量販カメラ店に聞いたが、このレンズはレンズ単体では売らないとい言われてしまった。けれども、あきらめずにメーカーに直接連絡し、テスト結果がよければ32個使いたいから、試しに一個サンプルで購入できないか、と相談したところ、なんと了承してもらえ、サンプルを購入することができた。手元に届いたレンズ式プラネタリウム実現の最大の鍵を濁る40ミリレンズ。それが、果たしてアマチュア初のレンズ式プラネタリウム実現をもたらすか、今後の投影テストの結果次第だった。

コンデンサーレンズの入手

レンズ式プラネタリウムの投影原理は特に複雑なものではない。星に相当する小さい穴をたくさんあけた恒星原板の像を、投影レンズを使ってドームに投射する。いうまでもなく光源が必要だが、あとひとつ、コンデンサーレンズというものが絶対に欠かせない。

コンデンサーというと、電気部品のほうを思い浮かべがちだが、光学系でいうところのコンデンサーは、光源の光を効率よく集めたり、均等にならしたりするためのレンズのことだ。プラネタリウムの場合(映画やスライド映写器なども大同小異)、光源を出た光は、コンデンサーレンズを通ってから恒星原板に入り、投影レンズでスクリーンに焦点を結ぶ。もしコンデンサーレンズがないと、レンズの光軸付近しか像が映らない。原板全面にわたって豊富な光を行き渡らせるためのレンズだ。

前置きが長くなったが、プラネタリウムでは、1つのレンズあたりに必要な画角が大きいため、コンデンサーの設計も難しくなるのだ。スリガラスのような光を散乱させる材料で光を散乱させ、均等にならす方法もある。これは設計が楽だが、効率が悪く、像が暗くなってしまう。(像を至近距離に映すだけでよい引伸機には、じつはこの方式が多く使われている)プラネタリウムでは、効率が非常に重要なファクタとなるので、レンズだけで集光する集光式コンデンサー系としなければならない。

投影レンズとはずいぶん毛色の異なるコンデンサーは、入手先も違う。電話帳をあたって調べてゆき、映写光学系全般のレンズを扱っている会社をみつけた。必要なものは、直径50ミリで焦点距離およそ100ミリ程度。問い合わせてみると非常にさまざまな種類を扱っていることがわかった。ひとつひとつ購入してテストしていたのでは大変だ。

手描きの光線追跡

コンデンサーレンズが使えそうかどうか、仕様をもとに最良のものを事前に検討しておくのがいいと思った。光の屈折には、有名なスネルの法則があてはまる。高校の物理の授業でやっていたはずだがとうの昔に忘れてしまっている。百科事典を開いて復習して公式をマスターすると、レンズに入った光がどのような経路をたどって屈折してゆくか、調べることになった。

投影レンズ系の光線追跡。複雑そうに見える光線の軌跡も、細かくみると単純な屈折の法則に基づいているだけだ。ただし現実のレンズで光線のふるまいを計算するには膨大な労力がかかる。これは後年開発した光線追跡ソフトによるもの。当時何日もかけてやっと描き出した軌跡を、一瞬で表示する。まさに隔世の感だ。

コンピュータで一発シミュレーションなどできれば便利だが、そんなことができるわけがないと思っていた。紙に大きく拡大した光学系の断面図を描き、これにレンズ会社から入手したコンデンサーの形状データをもとにレンズ断面を描きこんで、作図で光線を追跡することになった。一本一本、関数電卓で三角関数の公式を使って、レンズの第1面から順に経路をたどってゆく。これはとても手間がかかった。1種類のレンズについて2時間はかかっただろうか。関数電卓だけでは埒があかないので、ポケットコンピュータで補助的なプログラムを組んで、計算の負担を減らす工夫をした。しかし、レンズの組み合わせが膨大な上、ひとつのレンズでも置く位置をずらせば光線の振る舞いは変わる。このすべての影響を作図と手計算で調べることは不可能に近かった。なんとかポケットコンピュータで一発で計算できないだろうか。高校の幾何と、BASIC言語で悪戦苦闘した末、ついにコンデンサーレンズ光線追跡を自動で行うプログラムの開発に、まがりなりにも成功した。レンズは2枚限定、制約の多い粗末なものだが、この目的に限れば十分実用的だった。能率は飛躍的に向上し、やがて、コンデンサーとして最適な2枚のレンズの組み合わせがはじき出された。

苦労した設計値をもとに、レンズ会社に注文を出した。そして1組のレンズを手に入れた。

これで、1ユニットぶんの投影レンズ系の材料がそろった。早速テストだテストだ。恒星原板はないので、リスフィルムに升目を描きこんだものを、縮小撮影したテストパターンを原板代わりに使った。レンズを納めるマウントはボール紙を丸めて作り、手元に転がっていたハロゲンランプを使って壁にむけて映す実験がはじまった。コンデンサーレンズの調整はシビアだったが、コンピュータのはじき出した位置関係に近いところで、原板の全面が映し出された。画面を広くしようとすると、ある位置で、ムラが急激に強くなる。その限界で画角を計った。54度だった。なんとか実用可能な数値だった。こうして、第一の難関、レンズ系の技術的、かつ基本的な課題はクリアされた。

恒星原板の座標変換

もうひとつ、根本的な課題が残っていた。座標変換の問題だった。簡単にいえば、原板上のどこに穴をあけると、ドームのどこに像が映るのか、を求める計算方法だ。ピンホール式では、回転体である恒星球の表面に、星の位置をプロットすることはそれほど難しくない。しかしレンズ式投影機では、平面の原板から球面のドームに投影するときのひずみ、各レンズの取り付け角度、また恒星投影機自体が、ドーム中心にない(恒星投影機は2つあるから、それぞれはドーム中心からずれる)ことからおこる視差などを考慮して、穴をあける位置を決定しなければならない。実は数学が得意でなかった私にとって、これは難問だった。

最初は計算式を編み出す自信がなかった。そこで計算方法を求める一方、回避策も考えていた。これは、ドームの縮小模型を作り、この表面に基準グリッドをプロットしておき、実際の取り付け角に見立てた投影レンズを使って縮小撮影、撮影したフィルム上に写ったグリッドをもとに座標の対応をさせる方法だった。すくなくとも原理的には間違いのない方法だ。しかし、縮小とはいえドームの模型を作ることは楽ではない。縮小撮影するときの取り付けなど様々な誤差もあり得る。どのていどの確度で結果が得られるが、現実的には心配があった。そしてなによりも、計算ができればこんな実験はしなくてよいはずなのだ。数学力のなさを補うためにこんな実験をするのはばかげている。やはりなんとしても計算で数学的に位置を計算したかった。

高校時代の代数で、ベクトルの一次変換をきちんと勉強していたなら、このあたりの事情は違っていたに違いない。なにはともあれ、自己流で計算式の開発に取り組むことになった。大きな方眼紙を何枚も用意して、ドームの断面図を何枚も描き、星の座標と恒星原板の座標関係を作図して、それを数式におきかえてゆくという作業だ。対象は3次元の立体だが、方眼紙に描けるのは2次元の平面だ。紙の上で立体を考えることは難しいことだった。しかし、何日もかかって、しだいに答えを得る方法を導き出せるようになっていった。紙の上で計算し、分度器で角度を計りながらミスをチェックし、よければ、ひとつひとつの手順をポケットコンピュータのBASICで入力する。やがて、計算式が完成した。恒星の赤経、赤緯を入力すると、恒星原板上のXY座標をはじき出して表示するプログラムが完成したのだ。ずっと頭の中を悩ませていた問題が解決した。うれしくて夜も眠れなかった。1988年6月13日、大学1年、レンズ式プラネタリウムの実現を阻む、基本的なハードルは飛び越えたと感じた。プラネタリウム3号機は、もはやレンズ式しかあり得なかった。

ただし、ハロゲンランプにはひとつ大きな問題があった。

それは、頭部方向に光が均等にゆかないことだった。これはチップと呼ばれるくびれがあるためで、ふつうのソーダガラスで製作される白熱電球と違い、ハロゲンランプは融点の高い石英ガラスで作られていて、そのために製造上どうしても避けられないものという。実際に投影実験してみたが、かなりひどいもので実用にならない。とにかく、この問題を解決しなければならなかった。

ただし、ハロゲンランプにはひとつ大きな問題があった。

それは、頭部方向に光が均等にゆかないことだった。これはチップと呼ばれるくびれがあるためで、ふつうのソーダガラスで製作される白熱電球と違い、ハロゲンランプは融点の高い石英ガラスで作られていて、そのために製造上どうしても避けられないものという。実際に投影実験してみたが、かなりひどいもので実用にならない。とにかく、この問題を解決しなければならなかった。

ここで、レンズ式プラネタリウムの簡単なしくみをピンホール式と比較して説明しておこう。ピンホール式(図左)の構造は単純だ。薄くて光を通さない材質で球をつくる。この表面には星に相当する穴(ピンホール)をあけておく。その中心に光源を入れれば、ピンホールを通った光がドームに映り、星となって現れるわけだ。このとき、光源はできるだけ小さくて明るいものでなければならない。ピンホール式の性能は、その大半が光源によって決まってしまう。

ここで、レンズ式プラネタリウムの簡単なしくみをピンホール式と比較して説明しておこう。ピンホール式(図左)の構造は単純だ。薄くて光を通さない材質で球をつくる。この表面には星に相当する穴(ピンホール)をあけておく。その中心に光源を入れれば、ピンホールを通った光がドームに映り、星となって現れるわけだ。このとき、光源はできるだけ小さくて明るいものでなければならない。ピンホール式の性能は、その大半が光源によって決まってしまう。