プラネ製作記 「アストロライナーの誕生」

Chapter2「恒星投影機の設計」

レンズの取り付け角度

恒星投影機の設計

|

| 面の呼び名 |

コード |

数 |

| 北天極圏5角帯 |

A面 |

1 |

| 北天高緯度6角帯 |

B面 |

5 |

| 北天中緯度5角帯 |

C面 |

5 |

| 北天赤道6角帯 |

D面 |

5 |

| 南天極圏5角帯 |

E面 |

1 |

| 南天高緯度6角帯 |

F面 |

5 |

| 南天中緯度5角帯 |

G面 |

5 |

| 南天赤道6角帯 |

H面 |

5 |

|

|

32面に分割された天球

レンズ式プラネタリウムでは、天球を蜂の巣のように区切り、個々のブロック

をひとつずつの「投影ユニット」で投影する。上の図は天球を32面に区切ったよ

うすをあらわしたものだ。サッカーボールでおなじみの32面体は、20の6角形と

10の5角形で構成されている。このうち、互いに正反対にある2組の5角形を選

び、それらを貫く軸を極軸にすると、赤道面からの傾斜角によって、上の表に示

すような8種類の面に分類される。(なお、A面、B面といった呼び方や分類は便

宜上のもので、表現としてなんら普遍性を持たないので注意)

アストロライナーでは、南天と北天を2つの投影機に分けて投影する。みれば

わかるように、その境界線(緑色の太線)は赤道(赤色の線)に完全に一致してはい

ない。また、このあたりの事情は、アストロライナーに限らず、ほとんどのレン

ズ式プラネタリウムに共通している。

32面体を使うのがいいだろうということ、そして上記のようなあてはめ方は、

最初から分かっていた。ただし、具体的にどのあたりに境界線を設定するかを決

めることに、当時は苦労した。 |

|

|

南天恒星投影機の投影マップ

これは、南天恒星投影機の投影エリアを、天の南極を中心に極座標で示したものだ。

だいだい色の線が星野分割境界線で、白の大円は天の赤道である。すべての面が、

南天極圏5角帯(E面)を基準に、5方向72度きざみに、等間隔放射状に配置されて

いることがわかる。 |

|

必要なレンズが決まり、レンズ式投影機を実現するめどがおよそついた。いよいよ恒星投影機の具体的な設計を始める段階に入った。いわば、研究段階から開発設計段階に入ったというところか。もっとも、技術的な課題は山積しているので、研究段階と並行しながら、ではある。

もっとも基本的かつ大切な問題は、レンズの取り付け角度の決定だった。これは幾何学的な課題だ。球形の恒星投影機の表面に、南北それぞれ16個、合計32個のレンズ(投影ユニット)を取り付ける。32という数字は、幾何学的な32面体に基づく。身近なものではサッカーボールがその形だ。6角形が20面、5角形が12面、合計32面ある。どうしてこの形にするのかは、説明するとめんどうだが、レンズのイメージエリアの利用効率がいい。ほかの形、たとえば20面体や12面体も検討はしてみたが、32面体が一番だという結論に達した。

32面体は、おなじみサッカーボールの継ぎ目でよく知られる立体だ。最近ではC60(フラーレン)の結晶構造として脚光を浴びてもいる。正多面体といいたいところだが、5角形と6角形の2種類の面を含むために、正多面体とは呼べない。ただし、それに準ずる、幾何学的に均整のとれた美しい立体だ。32面体の形状を細かく調べた。そして、32面体の各面の法線の角度をはじき出した。

もし、幾何学的な32面体の角度をそっくり使うなら、計算ではじきだした32面体の形状どおりにレンズの取付角を決めればいい。ただし、それは最適なやり方ではないことが分かっていた。それには次の二つの理由がある。

1)32面体は、5角形と6角形の2種類の面で構成されており、すべての面の画角が均一でない。

2)恒星投影機を2つ使うため、それぞれの恒星投影機の中心はドーム中心からずれることによる中心視差がある。すなわち投影光軸とドーム半径が一致しない。

つまり、単純な32面体にすると、ある面(6角形の面)は画角が大きく必要になり、ある面は余裕だらけ(5角形の面)になる。それぞれのレンズの負担画角に大きなばらつきが生じる。レンズの性能に余裕があればそれでもいいかもしれないが、現実にはレンズの性能ぎりぎりのところまで使うことになるだろう。最悪には大画角の負担を強いられた面では、その周辺像がケラれ(消えて)てしまう。そうでなくても、周辺になるほど像は悪化するので、すこしでも画角は小さく抑えたいと考えた。

そこで、中心視差を計算に入れて、取り付け角を補正することにした。32面体の形状からまず32面体の法線角を決め、これより、ドームの中心視差分だけ補正したのである。じつは、当時もある程度分かってはいたが、これは最善の方法ではなかった。しかし、当時としては最大限頭を絞ったつもりだった。けれど、その後新しい方法が見つかっても、恒星投影機の加工をしてしまった後では取り返しがつかなかった。それはアストロライナーの設計上の欠陥のひとつとなった。

ともかくこの方法で投影レンズの取付角を決めてしまえば、あとは金属球を用意して 決まった角度の位置に穴をあければいい。

構造半球

投影ユニット(恒星原板とレンズ類をまとめたユニット:後述)を、それぞれきちんと固定するには、ちょうどよい大きさの半球が必要だ。つまり、この半球に16個の穴をあけ、そこに投影ユニットをとりつけるわけだ。もちろん南北計2個が必要になるが。半球のサイズは投影ユニットまで設計しないと決まらないが、直径およそ30〜40センチ程度になるだろう。投影ユニットの形状と取付構造により変わるが、まず、こういう金属半球をどうやって調達するかが問題だった。

半球を使わず、平板で多面体を作る方法も考えた。けれど部品数が多くなり、加工も組立も面倒で精度も悪くなり、しかも球面に比べて強度も落ちやすいということでこの案はやめにした。

|

加工前の恒星投影機の構造半球

ヘラ絞り加工会社に特注依頼して、仕上がってきた

ままのもの。これにレンズを取り付ける穴をあける |

|

構造半球の形状

最初は右の形状「過半球(右)」を考えていたが、加工後

に中の型を取り出すのが難しいため、非常に加工賃が高

くなる。そのため、型を一回で抜き取れる形状(左)にし

た。低角の投影ユニットの取付フランジが球面以外の部

分にかかってしまう(干渉)があるが、穴の形状を補正す

れば対処できると判断した |

半球を使うとして、出来合いのものから探すとなると、料理用のボールがすぐに思い浮かぶ。しかしこれは精度も悪いし肉厚も薄すぎて強度も保てそうにない。なにより、直径が必要な値にぴったり一致しない。しかし、東急ハンズで、料理用以外に素材としてアルミ半球を売っているのを思いだした。こちらはきちんとした形状を保っているかもしれない。早速見に行ってみたが、形状精度以前に寸法でぴったりのものはなかった。

とにかく、そこそこ精度もいるし、形状の制約も大きい。こういうものを出来合いで探すのは無理だと考えた。特注しかない。電話帳で板金加工業者を探して電話すると、球形の加工物はヘラ絞り業者に頼むのが一番だとアドバイスを受けた(ヘラ絞りとは、アルミ板を、頑丈なヘラのようなもので絞って変形させる方法。塑性加工の一種で、プレスみたいなもの)。こういうものを加工業者に依頼したことはないから、いくらくらいかかるのかが心配だった。案の定、ある業者では金型代だけで数十万円はかかると言われた。とても出せる金額ではない。何件もあたった。そのうち、木型で加工できるという業者を見つけた。概略の見積もりで2個あわせて3〜4万円という返事をもらった。ほかで最低10万円と言われていたから、これは安く感じた。

ただし、形状に問題があった。恒星投影機は2つあるので片方は半球で済むはずだが、実際にはレンズの直径があるので、半球よりもいくぶん球に近く、へりがすぼまった形でなければならなかった。ところが、このような形にすると、加工後に型を取り出せなくなるので難しくなるという。どうしてもとなれば、いくつかに分離できる「割り型」というものを使わなければならない。割り型は木型ではできず、金型になってしまうので、はるかにコストがかかる、というのだ。

そこで、半球に円柱をつける形として、木型を使える形状に変更することにした。こうすると、一番取付角の低いユニットが干渉を受けるが、あらかじめ逃げを作っておくことで回避できるとわかった。材質はアルミニウム合金。こうして加工を依頼した。1週間ほどたって、料理用ボールのような恒星球2つが宅配便で送られてきた。銀色に光る2つの球体。穴あけなどはまだ一切されていない、ただつるつるの球体。だがそれはまぎれもなく、あれほど夢にみたプラネタリウム3号機のメイン部品だった。ただの球にすぎなかったが、目の前に初めて実体として現れはじめた、まぎれもないプラネタリウム3号機の部品なのだ!

投影ユニット

いままでの実験や計算の結果から、レンズや原板の物理的な位置は自然に決まる。あとはそれらをどのように取り付け、固定るかという構造の問題だ。レンズ類は、当然円筒形のマウントに固定する必要があるだろう。今までの投影実験では、ボール紙を丸めた筒で代用していたが、もちろんまともなものは金属製でなければならない。レンズと原板を金属のマウントに組み込んで、はじめて投影ユニットとして機能させることができるのだ。さて、どうやってこれを調達しようか・・・

|

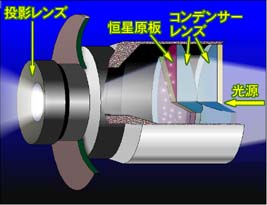

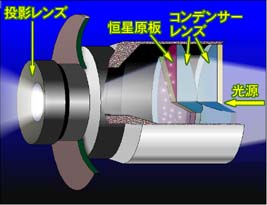

投影ユニット

上図は完成したアストロライナーの投影ユニット。

これひとつで、分割された星野のひとつを投影する。

その主な構成要素は、コンデンサーレンズ、恒星原板

、投影レンズの3つである。 |

|

投影ユニットのマウント

大学の機械工場で試作していただいた実験用の投影

ユニット用マウント。片側には投影レンズを取り付

けるライカマウントのネジが切ってある。アルミ合

金製。このマウントで光学系の最終評価を行い、実

機用のマウントを設計する土台となった。 |

構造半球のときでもそうだったが、こういうことを考えるとき、まずは既製のものを何か流用できないか考える。必要な部品の形状を思い浮かべながら、メカ部品や光学部品のカタログをあさり、流用できそうなものを徹底的に探す。どこの会社でどんな物を作って売っているかをどれだけ知っているかが鍵になる。たくさん使うので値段が高くてはいけない。うまい具合に使えそうなものがあれば、設計をそれに合わせることになるので、この段階では設計はひじょうに流動的だ。けれども、なかなか見あたらないものだ。レンズの大きさや仕様がほとんど決まってしまっているので、それにぴったりの「何か」がうまいぐあいにあるはずもなく、結局特注に頼らざるを得ないことになった。特注はお金も時間もかかる。加工業者に概略の図面を送り、いくらくらいかかるか見積もってもらう。高いようなら、業者を別に探すか、設計を変える。投影ユニットに関していえば、特注費用は、じつは思っていたほど高くなかった。32個という数量で、わずかながら量産効果も出たのだろう。

いっぽう、いきなり32個の部品を発注してみて、寸法が違っていた、では大変なので、計算と実験で求めたレンズの位置関係図をもとに仮の設計図面を作り、実験用に1個試作することにした。これで、きちんとした条件で投影実験をして、32個必要となる実物のためのデータをとっておきたかった。これは大学の機械工場の先生方の厚意で製作していただくことができた。

仕上がった試作ユニットに投影レンズと、アルミ箔に縫い針で穴をあけただけの即席恒星原板、コンデンサーレンズを使って壁に投影実験をした結果、ほぼ計算通りの投影能力が確認できた。特に問題はなかった。あまり精度がよいとはいえない投影レンズにもかかわらず、像は思ったよりしっかりしていた。コンデンサーレンズで投影レンズ中央に光線が集中し、実質的に絞りを絞り込んだ効果が出たためだろう。安い投影レンズにしては、好条件がそろった。ラッキーでもあった。

こういうことを何度も繰り返して設計を煮詰めてゆき、まず投影ユニット側の形状はだいたいきまった。あとはそれとの投影機への取付構造だ。これも試行錯誤があったが、通気性を持たせるフランジ構造をとることで考えがまとまった。それにより、構造半球(レンズ類を機構的に支える半球)の直径も294ミリと決まった。高校時代の2号機の50センチよりもかなり小さいことになる。もっともこれは構造球の大きさで、実際には突起物がたくさん取り付けられるので、恒星投影機の見ためのサイズはこれよりある程度大きくなるだろう。

計画は、着実に進んでいるという手ごたえを感じた。

続く