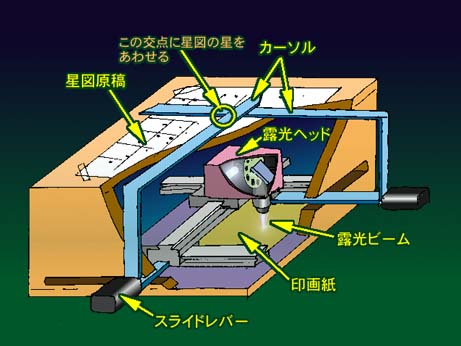

つける。コンピュータ制御の技術を持たなかった当時の私とし

、手動で原稿をならう方式しか考えられなかった。この装置は

材料集めと一部の組立まで進めたが、その後の原寸露光用マイ

クロプロッターのアイディアにとって代わられ、完成をみるこ

とはなかった。いわば幻の装置となった。

|

|

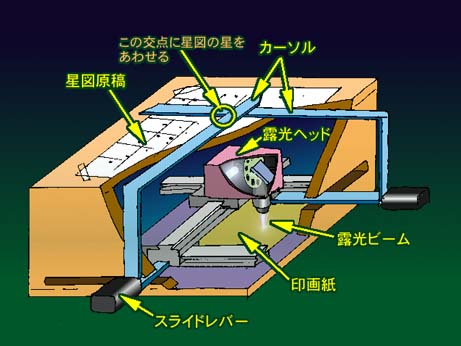

つける。コンピュータ制御の技術を持たなかった当時の私とし 、手動で原稿をならう方式しか考えられなかった。この装置は 材料集めと一部の組立まで進めたが、その後の原寸露光用マイ クロプロッターのアイディアにとって代わられ、完成をみるこ とはなかった。いわば幻の装置となった。 |