| 問題だらけの縮小撮影

縮小撮影には様々な問題点があることがはっきりしてきた。収差の問題、ピント調節の問題、現像条件のシビアさやそれに伴う大きなバラツキ。そして埃の問題・・・解決すべき課題はいくつもあった。ごちゃごちゃになっている頭の中を整理してゆくにつれ、私は、これらの問題を解決することは、今の自分にとって恐ろしく困難だと思うようになった。あえて言えばそれ以上もできかもしれない。金をかけて、精度の高い設備、環境を整え、徹底的に条件をチューニングしてゆけば。不可能ではないかもしれない。しかし、どうして個人に、アルバイトが頼りの学生に高精度の製版カメラやクリーンルーム設備がそろえられようか。しかも、そこまでやっても、うまくいって15μmが限界だろう。この方法では・・・

なにか他の方法はないのか・・・原点に戻って考え直してみることにした。拡大原稿を作ること自体には問題はない。縮小撮影こそが問題なのだ。いや、そもそもなぜ縮小撮影などするのだろうか?最初から原寸で原板を作ってしまえば、縮小撮影にからむこれらの問題は起きないのではないか?

一瞬思い立ったこの発想を、しかしもうひとりの自分が打ち消した。「そんなことができるはずがない。拡大原稿を作るのでさえ、精度であんなに悩んだのだから。μm単位の精密な原板を直接原寸で作るなんて、無理に決まってる!」

拡大原稿にとらわれていた私の固定観念が、一瞬沸いた新しいアイディアを必死に打ち消そうとしていた。取るに足らない思いつき・・・いや、そうだろうか?縮小撮影だって光学的な方法だ。原寸でできないことはないんじゃないか?そうだ、原稿のサイズがずっと小さくなるのだから、精度はもっと上げられるはずだ。焦点合わせ(フォーカス)もなんとかなるんじゃないか?

しかも!レンズの収差の問題だって解決できるぞ。原寸で星を一個一個打ち込んでゆけば、光は常にレンズの光軸しか通らない。性能の最もよい中心像だけを使える。周辺像のコマ収差に悩まされることはないはずだ・・・・・

これが、原寸で直接フィルムに像をプロットする、マイクロプロッターのアイディアだった。そう、拡大で原図を作ることなく、いきなり原寸を作るのである。精度を上げるためには拡大比を上げることばかりを考えていたが、その逆の発想である。ビームは常に光軸上を通るために、像質が良く、縮小撮影法のように周辺像の悪化に悩まされず、ビームを直接照射するのでコントラストが高い露光ができる。レンズは、顕微鏡対物レンズを使えばいい。

理屈の上では何の問題もないはずだった。しかし、こんなものを作ったことはない。しかも、必要な精度を出すためには、精密XYステージや光学ヘッドなど、相当にていねいに、時間とお金をかけて作らなければならないだろう。そこまでしてもしうまくいかなかったら?

しかし、ほかに道はない。袋小路にはまりこんだ私にとって唯一の解決策、これに賭けてみよう。私は、マイクロプロッターの製作に本格的に取り組むことになった。

XYステージ探し

フォトマイクロプロッターは、きわめて小さい像を露光するので精度が必要だが、特に高い精度が必要な部分は限られている。ステージの平行度である。ビームの焦点深度の中に感光面が合致していなければならないが、その精度がきびしい。10μmほどの星を露光しようとすると、焦点深度もやはり±10ミクロン程度になる。従って、ステージの中心でピントを合わせた場合、全面にわたってピントが保たれるにはきわめて高い平行度が必要だ。最初に取り組んだのは、原板を載せるXYステージの調達だった。

XYステージには既製品がある。両軸ステッピングモータ+ボールねじ駆動のものが主流で、精度も高い。もともとNC工作機械などに使われるものが市販されている。これなら充分だと思われたが、値段を聞いてその期待は消し飛んだ。安いモデルで70万円はするのである。とても手が出る金額ではなかった。

こうしてXYステージを方々捜しまわることになったが、あるものは精度が低すぎ、またあるものは大きすぎ、小さすぎ、値段が高すぎ、といった具合で、新品中古あらゆる用途のものを探したが結局手にはいる範囲で適当なものはなかった。これはなにか手に入りそうだと思っていただけに、困ったが、もはや自作しかないと入手を断念した。

自作にはリニアモーションベアリングを使用した。高精度タイプの物を2組購入。これを縦横直角に組み合わせてXY運動を行う。ピント方向にきわめて高い精度が必要なのに対して、送り方向の精度はそれほど厳しくない。そこでステッピングモータからラックピニオンで動かすようにした。精度はボールネジに劣るが、減速比が少ないのでスピードは速くできる。膨大な星をプロットするため、スピードはできるだけ速くしたかった。

難しいのはフィルムや乾板を載せるテ−ブル部である。この部分にきわめて高い平行度が必要だからだ。結局ここは専門の工場に依頼して、フライス仕上げのあと平行出しのため研削加工を施してもらった。乾板固定は吸引式とする予定だったが、かえって複雑になって精度が落ちると判断、その案はやめにした。

フォトマイクロプロッターでは、ステージの送り量は非常に細かくなる。手作業では精度も効率も悪い。電動、それもコンピュータ制御による自動操作が必須と考えられた。

しかしコンピュータとの信号の通信に関しては全く素人である。おりしも、コンピュータと電子回路のインターフェースに詳しい佐倉正幸さんが、ここで力を発揮してくれることになった。XYステージと露光ヘッド、ターレットをパソコンの指令で動かすためのインターフェースボードとその制御プログラムを作ってくれたのである。ボードは拡張スロットに挿入するユニバーサルボードを使用したものだが、みごとな仕上がりで、佐倉さんのハンダづけや配線技術の高さを感じて取れた。佐倉さんのインターフェースは信号系で、モーターを駆動するパワードライブ回路やキセノンランプ回路などは僕が製作した。制御プログラムは、佐倉さんはC言語を自由に操っていたが、当時の僕はBASICしか知らず、保守改良はBASICでしかできないことからあえて頼んでBASICで作ってもらった。ローカル変数が使えないBASICなので、変数名には苦労したそうだ。データファイルの作り方、各サブルーチンの使い方などを教わった。信号の仕様を何度も打ち合わせて決め、お互いに製作した装置を持ち寄って、いよいよ動作テストのときがきた。

この時期に合わせて僕もパソコンを購入していた。佐倉さんのインターフェースをスロットにさしこみ、いよいよテストラン!コマンドを入れると、ステージがコンピュータの表示に合わせて勢い良く動き、ヘッドがフラッシュするではないか。完璧だった。僕は猛烈な感動を覚えた。

動作試験は、テストデータを元に行った。テスト用ということで安価なリスフィルムを使い、解像度などの基本性能を測ることにした。何しろこうした経験はないので、計算上ではともかく、実際どのくらいの性能が出るかはテストしないと分からないのである。けれども、心配をよそに、テストでは10ミクロンまでの像を見事に再現した。調整が難しいという難点はあったものの、ほぼ能力は期待した通りのものだった。

アルミ蒸着膜原板

ところで、縮小撮影を考えていたころは専らリスフィルムを使うフィルム原板を考えていた。しかし、これは耐久性の面で理想的な方法ではない。マイクロプロッタの構想が進んだころから、金属薄膜原板について考えるようになった。

ここで考えた金属原板は、ガラス基板上に真空蒸着で形成したアルミ薄膜に穴をあけたものであった。遮光性のアルミ薄膜にあいた孔が星となる。すべて無機物質だから耐熱性にも優れ、劣化はほとんどない。しかも孔はガラス基板そのものだから透過率は極めて優れている。できるなら、フィルム原板よりも金属原板の方がいろいろな点から優れているのは間違いない。

アルミ薄膜に微細なパターンを形成する技術は、LSIチップ内部の導体配線として半導体産業では広く実用化されている。これはフォトエッチング『写真食刻法』によっている。このフォトエッチング法で金属原板を製作するには、まずガラス上に均等に蒸着されたアルミ薄膜上に感光性フォトレジストを塗布する。一種の感光物質で、簡単に言えば露光によって軟化する性質を持つ。マイクロプロッタで作成したマスタマスクを重ねて露光すると、星のところだけ抜けたレジスト皮膜が形成される。これをアルミ薄膜を溶かすエッチング液に浸すと、レジストが無い星の部分だけアルミ薄膜が溶けて孔があくというわけだ。

自宅には真空蒸着の設備はない。そこで蒸着だけ業者に依頼して実験を行なうことにした。ところで通常の蒸着処理(たとえば反射望遠鏡の鏡面など)では、キズなどから守るためにアルミ薄膜の表面にたいてい酸化珪素の保護膜をコートしている。しかし酸化珪素は極めて耐酸性が強く、フッ酸以外の酸にはほとんど侵されないのでエッチング液で溶かすことができない。ガラスをも溶かす危険なフッ酸を使うのはなるだけ避けたかったので、コートなしで依頼することにした。しかし保護膜がないと極めて弱く、郵送途中にすでにいくつかの損傷(ピンホール)が起こっていた。

レジストとしては、一般のフォトエッチング加工で用いるポジのレジストを使うことにした。(ネガレジストというものもある)小びんで手に入り比較的安価だったからである。ポジレジストは光が当たることによって分子構造に変化が起こり、希苛性ソーダ液などのアルカリ現像液に解けるようになる。すなわち、マイクロプロッタで作成したポジ原板に密着露光することにより、星の部分だけアルミ膜が溶けたポジの金属原板が作成できる。

アルミ膜の上にレジストを均等に塗るのが実はかなり難しい。塗りの均等性が必要なため、ハケ塗りなどはこの際論外だ。いちばん一般的で、かつやりやすそうだったのが回転塗布法だ。これはスピンナと呼ぶ装置に材料を置いてその中央にレジスト液を垂らし、そこで急速に回転させると液が遠心力で周囲に飛んで均等に塗られるというしかけである。膜の厚さは液の粘度及び回転数で制御できる。高校時代に半導体工場でアルバイトをしたことがあり、ここでシリコンウエーハ(シリコンのちいさい円板)にリンス液を塗るためスピンナを使っていたので要領は分かっていた。スピンナは大きめのDCモータにジグを付けて難無く自作できた。

レジストを塗布したアルミ膜原板は、まず自然感想の後、ベーキングと呼ぶ処理が必要である。120度で30分焼くことなので、家の台所のオーブンを使った。ベーキングを終えた原板を、マイクロプロッタで作成した原板つまりマスタマスクと重ねて、高圧水銀灯で密着露光。現像した後エッチングした。ここで、エッチング液に問題があった。アルミ膜は苛性ソーダで溶かすことができるが、この濃い液はレジスト膜も侵してしまうので使えないのだ。いろいろ調べた結果、レジストを溶かさない酸性のエッチング液があることが分かった。リン酸と硝酸と酢酸で作るものである。急遽これに変更してエッチングした。20分ほどでほどなく終了したが、仕上がった試作1号を透かしてみるとひどいものだった。解像度は問題ないが、欠損つまり不要孔がやたらと多い。ゴミの影響であることは一目瞭然だった。ゴミがレジスト膜にピンホールを作ってしまうのだ。いらない穴だらけの恒星原板。試作したオリオン座はあばただらけ、とても使いものにはならない!

クリーンルームを作る!

悪戦苦闘が始まった。ゴミとの戦いだ。そういえば、同じように空気中のゴミを極端に嫌う場所がある。半導体の工場だ。シリコン上に数ミクロン足らずの集積回路パターンを焼き付けるとき、ゴミが1つでもあると不良品になってしまう。そこでゴミを減らすのに、クリーンルームという特殊な部屋を使っている。僕はこれを自作しようと考えた。部屋の一部をビニールで仕切って空気清浄器で清浄な空気を循環させるのだ。やってできないことはないだろう。フィルターを取り寄せ、強力なブロアーを使って清浄気流を循環させるようにした。

清浄度の確認としては、チャチな方法だが、光線の散乱光を目測する方法を取った。回りを暗くして小さなハロゲンランプの光りを小さなスリットから通す。これを斜めの角度から見ると、光線上にホコリが明るく浮かび上がるというものだ。定量的な判断はできないが、良いか悪いかくらいは分かる。しかし、このクリーンルームの清浄度は今ひとつだった。

だめ押しの空気清浄器として更に電気集塵を考えた。互いに向かい合わせた電極間に1万V程度の高電圧をかけてコロナ放電を発生させる。この間に空気を通すと、チリはたちまち帯電して電極に吸い寄せられるのだ。コンデンサーとダイオードを何十段も重ねたコッククロフト・ウオルトン型高圧電源を作り、アルミ板を重ねた電極に接続して簡単な電気集塵機を作った。線香の煙で実験してみたが、確かに煙は電極に吸い寄せられて後ろからは出て来ない。思ったより効果がありそうだったので、クリーンルームに使ってみた。空気中のゴミは目立って減少した。それでもまだピンホールは満足いくところまで減らなかった。

ゴミというものはとにかくどこからでも発生する、そしていかに微妙な問題であるかをつくづく思い知らされた。クリーンルーム内で清浄器を働かせると次第に埃が減ってゆく。しかしそこで僕がちょっと動いただけで、衣服からゴミが飛び散って急激にゴミが増えてしまうのだ。全身をレインコートに包み、ビニール手袋をして手術に使うようなビニール帽子をかぶって実験する。その姿はあまりにも異様だ。また、電気集塵機のコロナ放電でオゾンが発生する。特異の臭気を持つガスのため喉がいたくなった。それでもまだだめだった。外からの出入りの際に、衣服に付着したゴミを取り除く装置が必要だった。

部屋全体を完ぺきにクリーンにするというのはとても困難であることを痛感した。そこで、クリーンルームの中にさらにクリーンベンチを作ることにした。大きな箱に作業道具などを入れ、外から手を突っ込んで作業するのだ。

クリーンベンチは、ある程度の効果をあげた。また、レジスト液に散乱する巨大分子や微粒子が悪影響を与えていることが分かり、急遽注射器とその先に付けるフィルタによって取り除いた。当初にくらべると、埃の影響はかなり少なくなった。試作金属原板が、修正をする条件でなんとかできるようになった。

しかし、それでも埃をゼロに近い状態にするまではいかなかった。素材の表面に付着している埃などもあるのだろう。超音波洗浄機、超純水などが必要だ。しかしそんなものをすべて揃えようと思ったらそれこそ大変なことになる。もはや、設備や資材の能力の限界にきていた。プラネタリウム完成期限(初公開)も次第に近付いていた。いつまでも恒星原板でハマっているわけにはゆかない。

そこで、マスターマスクをそのまま原板に使い、当面をしのぐことにした。マスターはいわば写真フィルムだから耐熱性、耐久性が悪い。いつまでももつものではないが、このさいしかたない。とりあえず金属原板は諦めて、フィルム原板で当面を凌ぐことにした。

反転現像法でごみの影響を駆逐

フィルム原板は、マイクロプロッタにリスフィルムをセットして製作する。しかし、フィルム原板といえども埃の問題を避けて通れるわけではない。

マイクロプロッタは星になる部分だけ露光して焼き付ける装置である。これで焼き付けたフィルムをそのまま現像すると、得られるのは透明地に星だけ黒く写ったネガ像である。ポジの恒星原板とするには、もう一度密着焼付しなければならない。しかしここで埃の問題がやはり深刻な影響を齎すことになる。密着焼付の際にゴミが入ると、埃が陰になって黒地の背景に星のように写り込んでしまうからだ。

ところがこれには決定的な解決策があることに気付いた。露光したフィルムを直接反転現像するのである。反転現像とは、通常の現像とは違って直接ポジ像を得る手法をいう。その操作は普通の現像に比べるとかなり複雑である。まず露光を済んだフィルムを通常の現像液で現像(第一現像)する。水洗の後、漂白という操作を行う。これはクロム酸塩と硫酸で銀画像を酸化溶解してしまうものだが、未感光のハロゲン化銀には作用しない。いわば定着液と逆の性質を持つ。この処理によって感光黒化した銀が除かれてその部分のみが透明になり、未感光のハロゲン化銀が残る。これを光にさらして全面を感光させた上で再び現像(第2現像)を行うと、露光部分だけが抜けたポジ画像が完成する。仮にマイクロプロッタ上で埃があっても、背景地には全く関係ないから埃の影響は殆ど現れない。この目算は実験によって見事確かめられることになり、全くピンホールのないフィルム原板が作成できたのである。

不安定な現像条件

しかし、問題はまだ続いた。確かに無欠損のポジ像はできたが、星の部分の透過率が異常に低いことが分かった。さらに、色も黄味がかっているのだ。

様々な実験例によって、この程度にかなり差が出ることが分かった。そこで処理条件によってこの透過率低下を防げるはずだと考えた。

それから無数の実験を繰り返した。しかし条件を均一に保ったつもりでも結果が異なることがあったりして実験結果は全般に思わしくなかった。定着液で処理しても透過率低下が残るが、漂白液を作用させると透明になることから、透過率低下を齎しているのは金属銀の微粒子であることが分かった。そこで一時期、最終工程で薄い漂白液で処理して、下地の黒化部を溶かさないうちに透過率低下を起こしている銀だけを溶かすことを試み、うまくいったこともあったが、条件管理が難しく、孔の径精度にも悪影響があることなどから結局実用しなかった。条件をより厳密にするために家にあった熱帯魚用ヒーターと制御回路によるサーモスタットを自作し、温度を厳密に制御した。液の配合なども実験結果の再現性を確保するために厳密をきたした。

本来透明になるべき部分が完全に透明にならないのは、第一現像でハロゲン化銀が残ってしまうからだ。露光した部分のハロゲン化銀がすべて銀に変わらなければのこったハロゲン化銀が漂白後も残って第2現像で銀となって黒化することになるからだ。そこで第一現像時間を延ばすことを試みたのだがこれが逆効果であることが分かったのはだいぶ後になっての事だった。ソラリゼーション、つまり現像過剰はかえって画像濃度低下を起こす作用があったのだ。言い換えれば、過剰な現像は銀を再びハロゲン化銀に酸化する作用があることを意味する。現像時間には適正値があったのだ。

そうして、様々な実験を繰り返し、やがて各工程の結果に与える影響がおよそ把握できるようになった。第一現像が最も重要であり、この時間や温度管理がきわめて厳しいことが分かった。反面第2現像の影響はそれほどないことも分かった。まだ歩留りがやや悪いものの、何とか良好な透過率を持つ原板を製作できるようになっていった。そして、長期における経年劣化の心配を除けば金属原板の代用ができることが確認できたのだった。

恒星データさがし

ところでマイクロプロッタを作動させるにはほかに大事なものが必要だ。それは、先にちょっとだけ触れた恒星データである。これまでデータに関する問題には触れなかったが、しかしこれは重大かつ深刻だった。

高校時代は、星図から手作業で星をプロットするという原始的な方法をとった。しかしコンピュータで制御するマイクロプロッタでは、恒星位置を座標として数値指令してやらねばならない。星図ではなく星表が必要だ。

星図のように全天の恒星を記載した恒星データは、天文の世界ではとても普遍的なものだから、星表をフロッピーディスクなど、コンピュータで読み出せる形で記録したものがどこかにあるはずだと考えた。しかし、大きな本屋、出版社、天文ショップなどに聞いてもそのようなものは扱っていないと言われた。近くのプラネタリウムに問い合わせてみたところ、天文台ではそのようなデータを持っているという返事が帰ってきた。早速東京天文台に電話してみた。データはあった。しかしそのデータは特定の規約を結んだ専門家のみが使えるものであって一般には出せない、とのことだった。

ひとつ手はあった。星の位置を数値で記録した星表がいくつか出版されていているのだ。これを使えばプラネタリウム用データとして使うことができる。しかし本だからコンピュータは直接読むことはできない。人間が読んでこれをキー入力してゆくことが必要だ。それはかなり骨の折れる仕事だった。

コンピュータの発達した現代のこと、星表も元はコンピュータで処理されたものに違いない。となれば、どこかにその元データがあるはずだ。しかしそれがどうにも見つからない。そのもどかしさでじたんだ踏んだが、とりあえず入手できる星表データを利用する方向も考えなければならない。人力入力も確かに最後の手段だが、印刷物をイメージスキャナーでコンピュータに取り込んで解析し、文字情報を抽出するシステムがあると聞いた。アップル社のパソコン「マッキントッシュ」をベースにした文字認識システムは、購入するとべらぼうな金額だが、リースという方法もある。短期リースでおよそ20万円。高額だが、一つの手段としてとどめておくことにした。

もうすこしフロッピーディスクなどに入ったデータを探すことになった。カセットテープに入ったものがあるらしいとか色々な情報があったが、どれも『らしい』というだけでどこから出ているかなど全く分からなかった。また、『アスキー』から出ている天文ソフト『超高速天文シミュレーション』では、かなりの恒星がグラフィック表示されている。ならばアスキーはどこかでこのデータを手に入れたはずだと考え、問い合わせてみたが、ここでも秘密なので教えられないとのこと。そんな時、アメリカではCDROMに入った恒星データが市販されているらしいと聞いた。しかしこれに入っているのは9等級より暗い星であり。また方向によってかなりむらがあるというようなことが分かってきた。CDROMがかなり高価なのもネックだった。とにかく手当り次第に探し続けた。

みつけた!ひょんなことから、個人経営の天文機器の輸入代理店に問い合わせところ、あっさり「ありますよ」との返事に少し唖然。しかしいろいろ眉つばな情報をさんざん聞き飽きていただけに僕は慎重になっていた。本当に全天の恒星データが入っているか、プロテクトなどに煩わされることなくデータとして読み出せるのかなどをしつこく聞いた。まず大丈夫だという。ただし品物はアメリカにあるので輸入するのに2週間程度かかるという。僕は2つ返事でOKして品物到着を待った。

届いたのはフロッピーディスク2枚だった。圧縮データとなっているので読みだしにはハードディスクが必要だった。僕は当時まだハードディスクを持っていなかったので、それを持っている佐倉さんに頼んでデータを展開してもらい、4枚の5インチフロッピーディスクに分割してもらった。試しにファイルを覗いてみると、中は数値の羅列だった。さらっと見ただけでは内容はよくわからないが、間違いない。その時点で僕はこのデータが使用可能であることを確信したのだった。英文のドキュメントをもとにデータの構造を学んだ。データを整理し、必要なデータだけをまとめてうまく1枚のディスクに収めた。適当にグラフィック表示すると、見慣れた星座が現れた。オリオンが、さそりが・・やった。データが手に入った。もう手入力をする必要はない!あとは、データを32面に分割して恒星原板用に座標変換するだけだった。BASIC環境で、しかも最初は慣れないのでやや手間取ったが、どいうという作業ではなかった。そうして、ついにマイクロプロッタのデータとして使えるXYデータファイルが完成した。

そして、恒星原板の完成!

思えば、この3号機計画の最初の頃は、恒星原板は、紙に描いた拡大原稿をカメラで撮影して縮小する考えだったのだ。けれどもそれではなかなかうまくいかないことがわかってきて、いろいろ苦労をした。縮小撮影の問題は、原寸露光装置マイクロプロッターによって解決された。

マイクロプロッターが稼働を始めたのは、1990年。現像条件のバラツキに依然悩まされながらも、恒星原板がしだいにできあがっていった。暗闇の中で、軽快な作動音を上げてめまぐるしく動き、無数の星を打ち込んでゆくマイクロプロッター。現像処理を終えてできあがってきた7.7等までの星を記した原板。光に透かすと、なんと細かい星が刻まれていることか。オリオンやさそりの姿もはっきりわかる。ここまできたんだ!

たしかに大変な道のりだった。膨大な星を手作業で描いてゆく労力、不正確さは、佐倉さんの協力によって得たコンピュータ・インターフェースによって解決された。そして、恒星データも入手することができた。私自身、マイクロプロッターに至るまでの過程で、コンピュータやそのプログラミング、エレクトロニクス、反転写真処理、精密技術などを学ぶことができた。それは、いよいよ形になりつつあるプラネタリウム本体の設計にも大きな影響を及ぼそうとしていた。とくにコンピュータ制御の実現は、投影機本体のメカ構造にも大きな変化をもたらした。個人による自作レンズ式プラネタリウムには、さらにコンピュータによる仮想軸制御、自動操作という新たなアドバンテージが加わろうとしていた。

つづく

|

|

|

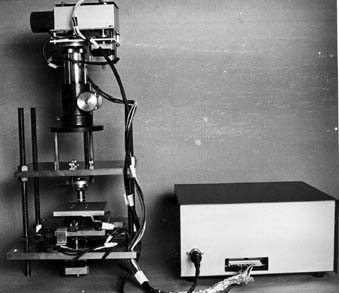

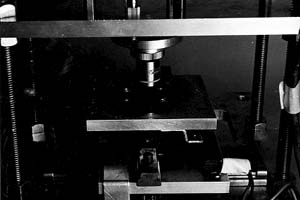

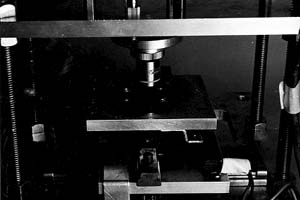

マイクロプロッターの対物レンズ付近

真ん中の円筒形のものが15倍の顕微鏡用対物レンズ、その下に、原板を載せるXYステージがある |

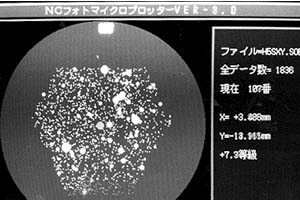

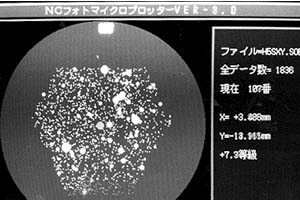

マイクロプロッターの制御コンピュータ画面

原板1枚ぶん(32分割された星空のうちの1面)が画面に映っている。現在打ち込んでいる星の位置と明るさ、進捗状況などが表示される。

|

完成したマイクロプロッター

エピローグ「スーパーマイクロプロッター」

最初のマイクロプロッターの完成から8年が過ぎた。その間、恒星原板やその製法には何度か改良がされ、より精密に、よりシャープな星像が実現できるようになってきた。

そして、98年。次代機アストロライナー2のための、最新の恒星原板製造装置、スーパーマイクロプロッターが製作の最終段階を迎えている。アルゴンイオンレーザと高開口比対物レンズを使い、0.7μmという精密原板が製作可能になる。マイクロプロッターで苦しめられた焦点精度の問題に対しては、焦点位置を検出して対物レンズに補正をかけるフォーカスサーボ方式を取り入れ、根本的な解決を図っている。

アストロライナー2の星空は、アストロライナーのそれを遙かにしのぐものになるだろう。けれども、その基本原理はアストロライナーとほとんど変わることがない。8年前に思いついた、原寸焼き付けのアイディアも、今も形を変えながら生き続けているのだ。それを思うと、感慨深いものがある。 |